Решетчатая дистрофия сетчатки — одна из форм дегенерации периферических отделов сетчатой оболочки глаза (ПВХРД). Встречается в 8–17 % от всех случаев заболевания. Имеет неблагоприятный прогноз: отслойка оболочки наблюдается у 50–65 % пациентов. Двустороннее (билатеральное) поражение диагностируется у половины заболевших. Проблема чаще выявляется у детей (от 10 лет и старше) и молодых людей (вне зависимости от пола) в возрасте 20–29 лет. Патологический процесс носит прогрессирующий характер, усугубляется с возрастом.

Клиническая картина заболевания

Патология получила название «решетчатая дистрофия сетчатки» благодаря обнаруживающимся во время офтальмоскопии белесым истонченным линиям, расположенным на глазном дне в виде «сетки». Полосы сформированы склерозированными и облитерированными ретинальными сосудами. Истонченная ткань ретины содержит пигментированные вкрапления, белые пятна, микроскопические разрывы в местах с выраженной атрофией.

Стекловидное тело у пациентов с решетчатой дистрофией сетчатки изменяет свою консистенцию, становится водянистым, разжиженным. Витреум притягивается к границе зоны дегенерации и конденсируется по ее периметру.

Начало болезни обычно протекает бессимптомно. С развитием решетчатой дистрофии сетчатки и формированием очагов отслойки появляются такие зрительные дефекты:

- падение остроты зрения;

- вспышки света в виде молний;

- плавающие пятна в поле зрения;

- наличие «завесы» перед глазами;

- искажение предметов и др.

Причины заболевания

Этиология решетчатой дистрофии сетчатки окончательно не выяснена. Наиболее часто патология развивается у людей с прогрессирующей близорукостью. При дальнозоркости вероятность появления ПВХРД составляет около 7 %, при нормальном зрении — около 4 %. К факторам риска возникновения патологии относятся:

- неблагоприятная наследственность;

- повышенное давление;

- атеросклероз сосудов;

- сахарный диабет;

- миопия любой степени;

- воспалительные заболевания органов зрения;

- астигматизм;

- аутоиммунные заболевания;

- травматическое повреждение глазного яблока и др.

В ряде случаев развитие решетчатой дистрофии сетчатки связывали с ожирением, курением, чрезмерным воздействием прямых солнечных лучей на глаза. Повышенный риск имеют женщины во время периода беременности.

Для подтверждения диагноза «решетчатая дистрофия сетчатки» врач назначает полное офтальмологическое обследование:

- осмотр глазного дна (офтальмоскопию);

- проверку остроты зрения;

- периметрию (исследование полей зрения);

- электроокулографию (определение жизнеспособности зрительного нерва);

- эхоофтальмографию (УЗ-сканирование глазного яблока);

- тонометрию (измерение ВГД);

- оптическую когерентную томографию.

При наличии у пациента хронических соматических заболеваний офтальмолог может направить его на консультацию к профильному специалисту.

Лечение

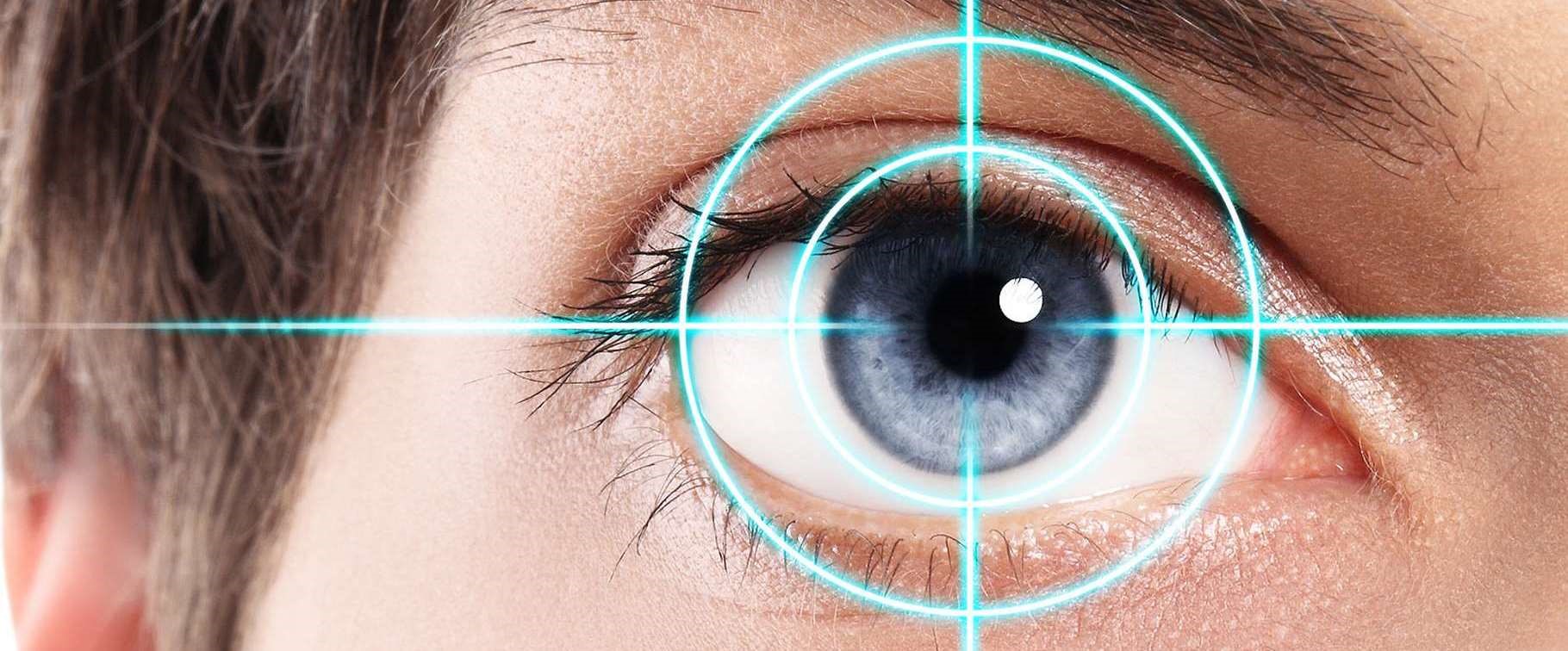

Если решетчатая дистрофия сетчатки не сопровождается отслойкой оболочки, то пациенту назначают медикаментозную терапию препаратами, затормаживающими дегенеративные процессы в органах зрения. С целью предотвращения отслоения ретины рекомендуется проводить процедуру лазерной коагуляции. Методика направлена на предотвращение распространения зоны поражения оболочки к ее центральным отделам. Медицинский лазер позволяет укрепить истонченные участки, что дает возможность избежать расслоения.

Иногда решетчатая дистрофия сетчатки осложняется ее отслойкой. Тогда применяют хирургическое вмешательство — витрэктомию.

Современная офтальмология легко справляется с решетчатой дистрофией сетчатки на начальных этапах ее развития. Чтобы избежать подобной проблемы, необходимо систематически посещать офтальмолога с целью профосмотра. Офтальмологический центр VISTA в Москве оказывает услуги по доступным ценам. Записаться на прием к нашим врачам можно по телефону, указанному на сайте.