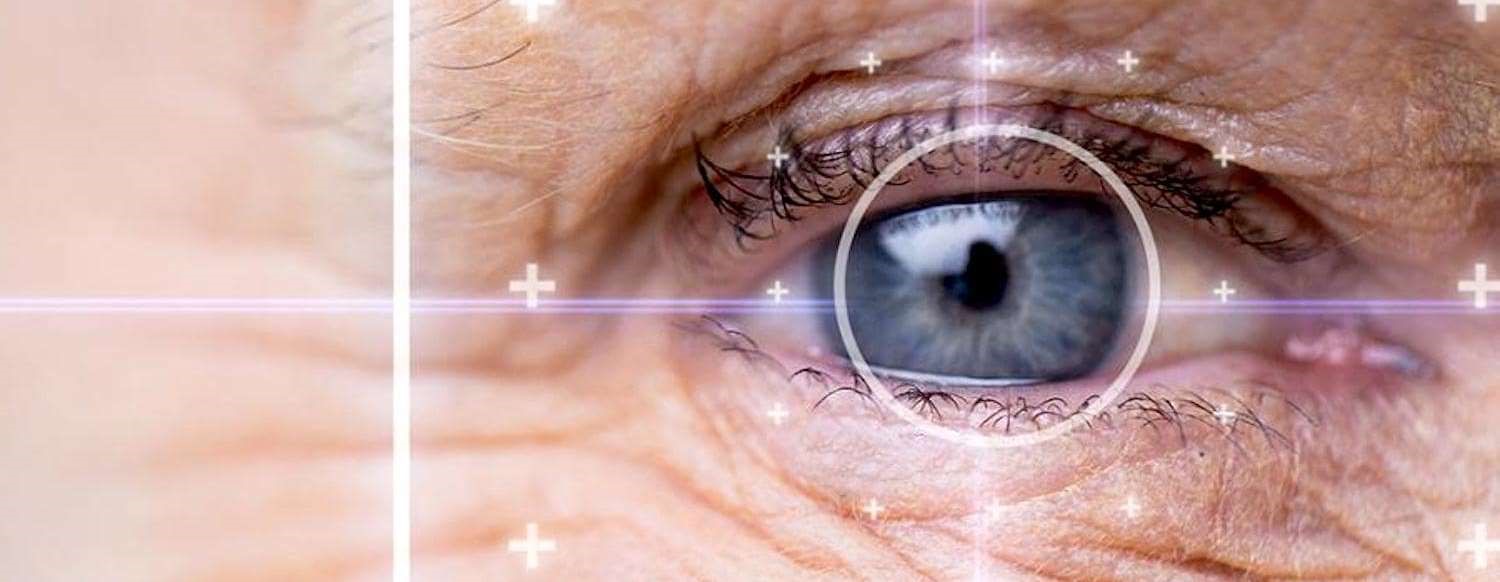

Возрастная макулярная дистрофия сетчатки глаза (ВМД) способствует безвозвратной потери центрального зрения людьми старшей возрастной группы. Заболевание становится причиной инвалидности у 21 % пациентов трудоспособного возраста и 32 % пенсионеров.

Офтальмологический Vista в Москве предлагает пройти обследование по доступной цене. Наши специалисты дадут вам рекомендации, как замедлить прогрессирование процесса, чтобы сохранить зрение, и подберут наиболее подходящее для вашего клинического случая лечение. Записаться на прием можно по телефону, указанному на сайте.

Краткое описание заболевания

Макулярная дистрофия сетчатки — дегенеративно-дистрофическое поражение центральной фотоактивной зоны сетчатой оболочки зрительного органа. Сопровождается прогрессирующим снижением зрительной функции и выпадением видимости центральных полей. Поражение обычно парное, с обеих сторон. Чаще страдают женщины.

Выделяются 3 формы макулярной дистрофии сетчатки:

- Неэкссудативная (сухая). Отмечается присутствие друз (липофусцин), нарушение ретинального пигментного эпителия, его атрофия, истончение хориокапиллярного слоя. Прогрессирует медленно на протяжении нескольких лет. Выявляется более чем у 80 % пациентов с макулодистрофией.

- Экссудативная (влажная, неоваскулярная). Основу патогенеза такой формы заболевания составляет формирование новых капилляров за сетчатой оболочкой. Сосуды, разрастаясь, вызывают частичную отслойку сетчатой оболочки. В местах повреждений образуются фибриновые волокна, что приводит к гибели светочувствительных сенсорных нейронов в зоне поражения. Прогрессирует быстро.

- Рубцовая. Крайняя степень макулярной дистрофии сетчатки. Заключается в образовании под оболочкой грубой соединительной ткани. Характеризуется развитием стойкой потери центрального поля зрения.

Причины возникновения патологии

Макулярная дистрофия сетчатки развивается вследствие совокупности патологических процессов внутри органа зрения, происходящих в результате естественного старения организма. Основные факторы риска:

- возраст старше 50 лет;

- неблагоприятная наследственность;

- женский пол;

- хронические заболевания сердца и сосудов;

- сахарный диабет;

- травмы глазного яблока;

- ранее перенесенные офтальмологические операции;

- курение;

- повышенный уровень сывороточного холестерина;

- витаминодефицитные состояния, недостаток антиоксидантов.

Риск развития макулярной дистрофии сетчатки возрастает у людей с ожирением. Кроме того, важное значение для активации процессов дегенерации макулы имеет ультрафиолетовое облучение. Поэтому у людей, часто находящихся на солнце без защитных очков, вероятность развития заболевания возрастает.

Симптомы

На начальных этапах существенные проблемы со зрением отсутствуют, поэтому человек не акцентирует на них внимание и не обращается к врачу. По мере прогрессирования макулярной дистрофии сетчатки появляются следующие симптомы:

- снижение остроты зрения, которое не корректируется линзами и очками;

- затуманивание изображения;

- искажение прямых черт;

- снижение контрастности;

- размытость в центре рассматриваемой картинки.

Методы диагностики

Диагностическое обследование на приеме у офтальмолога при подозрении на макулярную дистрофию сетчатки включает:

- тест Амслера (сетка);

- офтальмоскопию (осмотр дна глаза);

- офтальмотонометрию.

Иногда врач назначает дополнительные методы диагностики: флюоресцентную ангиографию глаза, ОКТ (исследование на когерентном томографе), ЭРГ (электроретинография).

Принципы лечения макулярной дистрофии сетчатки

Основная задача — предупреждение развития поздней формы патологии. Для этого рекомендуют:

- употребление пищи, обогащенной каротиноидами (лютеин и зеаксантин), антоцианами, жирными кислотами омега-3;

- ограничение жиров в меню;

- антиоксидантную терапию в сочетании с поливитаминными комплексами и минералами (цинк, медь, витамины А, С, В, Е);

- отказ от курения.

Каротиноиды содержат темно-зеленые и красно-оранжевые фрукты/овощи: шпинат, брокколи, морковь, желтые яблоки. Антоцианы обнаружены в чернике, антиоксиданты — в виноградных косточках, клюкве, свекле.

При влажной форме макулярной дистрофии сетчатки используют:

- противовоспалительную терапию: глюкокортикоиды (инъекции дексаметазона периокулярно) или НПВС («Диклофенак» эпибульбарно);

- препараты для уменьшения макулярного отека: «Ацетазоламид» (per os), «Бринзоламид» (эпибульбарная инъекция);

- ингибиторы ангиогенеза: ранибизумаб;

- средства для поддержания плотности макулярного пигмента: антиоксиданты, витамины, минералы;

- гиполипидемическую терапию: симвастатин (0,005 г/сут.).

Для предотвращения распространения новообразованных сосудов при экссудативной форме макулярной дистрофии сетчатки применяют способ лазерной коагуляции (разрушение неоваскулярных мембран). В качестве альтернативы лазеру иногда проводят фотодинамическую терапию.